Denken ist Bewegung. Jazz auch.

SAVE THE DATE: Wenn am 23. Mai die diesjährige Nacht der Philosophie beginnt, werden Klänge und Bedeutungen gemeinsam schwingen. Mein heuriges Thema bietet sprachliche wie klangvolle Potentiale für Improvisationen aller Art.

SAVE THE DATE: Wenn am 23. Mai die diesjährige Nacht der Philosophie beginnt, werden Klänge und Bedeutungen gemeinsam schwingen. Mein heuriges Thema bietet sprachliche wie klangvolle Potentiale für Improvisationen aller Art.

Unaus sprechlichkeit. Dialoge zwischen Philosophie und Jazz.

sprechlichkeit. Dialoge zwischen Philosophie und Jazz.

Wie unaussprechlich sind die wirklich wichtigen Dinge des Lebens?

Wie lassen sich Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen Ausdrucksformen überschreiten?

Reflexionen und Erlebnisse zum ursprünglichen Feuer des Augenblicks.

„Wenn ich bestimmte Worte in meinen Texten benutze, kann ich dadurch ganze Welten in einen Song hineintragen“, so die vielfach ausgezeichnete Jazzvokalistin Céline Rudolph im persönlichen Interview. Deutsch-Französisch mit brasilianisch-afrikanischer Seele ist ihre Musik – voll von leidenschaftlichen Klangbildern und Sprachmelodien, auch ganz neuen und eigenen. Ihre Mehrsprachigkeit nützt sie in der Musik, studiert hat sie zunächst Rhetorik und Philosophie, danach Jazz. Auch ihre neue CD Obsession verdient Beachtung… musikalisch wie sprachphilosophisch…

Ich befragte sie zu ihrer Interpretation von Jazz und Philosophie und deren möglichem Zusammenhang. Das ganze Interview gibt es bei der Nacht der Philosophie. Eingebettet in Jazz, Perspektiven und Improvisationen sprachlicher und musikalischer Art. Auch die bildende Kunst könnte eine Rolle spielen…

“Gerade im Jazz ist das Werk nicht geschlossen, sondern offen, immer in Bewegung. Es ist im eigentlichen, ursprünglichen Sinne so angelegt, dass es sich anbietet für verschiedene Entwürfe, verschiedene Interpretationen, verschiedene Perspektiven. Und im Prinzip ist es mit der Philosophie ähnlich, das Denken ist immer in Bewegung. Es ist eine Tätigkeit, kein geschlossener Zustand. Das Denken ist Bewegung, erlaubt verschiedene Perspektiven und Neuinterpretationen”, meint Céline Rudolph.

„À la recherche d’une métaphore“ heißt einer ihrer Songs, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Da spielt das Unsagbare eine Rolle. Die Suche nach einer Übersetzung des Sinns, wie Céline mir im Interview bestätigt.

Weiterführende Infos demnächst an dieser Stelle. Bleiben Sie dran. Begeben wir uns gemeinsam auf die Suche nach der Metapher. Am 23. Mai.

Klingt spannend für alle Philosophie-Interessierten und solche, die es werden wollen.

Klingt spannend für alle Philosophie-Interessierten und solche, die es werden wollen.

Was macht uns zu dem, was wir sind? Eine der

Was macht uns zu dem, was wir sind? Eine der

Vorab hier schon mal ein

Vorab hier schon mal ein  Ein glückliches Neues Jahr für Sie, liebe Leser! Und damit gleich eine Frage, die auch ich mir oft gestellt habe: Woher kommt eigentlich das Neue? Muß ein Neubeginn notwendigerweise radikal sein? Muß er zur Gänze mit dem Alten brechen? Und – was tun, wenn ganz unklar ist, wo das Neue überhaupt zu suchen ist? Und ist es immer eine Befreiung? Oder ein gesellschaftlicher Imperativ, der uns zur Anpassung zwingt?

Ein glückliches Neues Jahr für Sie, liebe Leser! Und damit gleich eine Frage, die auch ich mir oft gestellt habe: Woher kommt eigentlich das Neue? Muß ein Neubeginn notwendigerweise radikal sein? Muß er zur Gänze mit dem Alten brechen? Und – was tun, wenn ganz unklar ist, wo das Neue überhaupt zu suchen ist? Und ist es immer eine Befreiung? Oder ein gesellschaftlicher Imperativ, der uns zur Anpassung zwingt? Ab sofort überall, wo es Bücher gibt (und online)

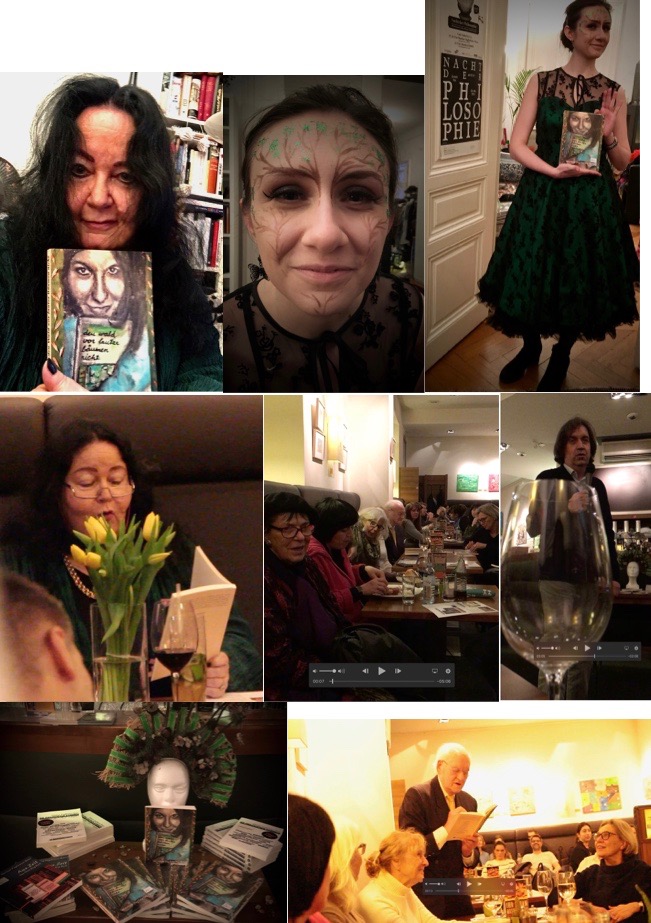

Ab sofort überall, wo es Bücher gibt (und online) Anlässlich des heutigen Philosophie-Welttags (die UNESCO-Generalkonferenz erklärte 2005 den dritten Donnerstag im November zum Welttag der Philosophie), denke ich wieder einmal über das Denken und seine Bedeutung nach.

Anlässlich des heutigen Philosophie-Welttags (die UNESCO-Generalkonferenz erklärte 2005 den dritten Donnerstag im November zum Welttag der Philosophie), denke ich wieder einmal über das Denken und seine Bedeutung nach.