Heute mehr denn je: Gedanken schenken

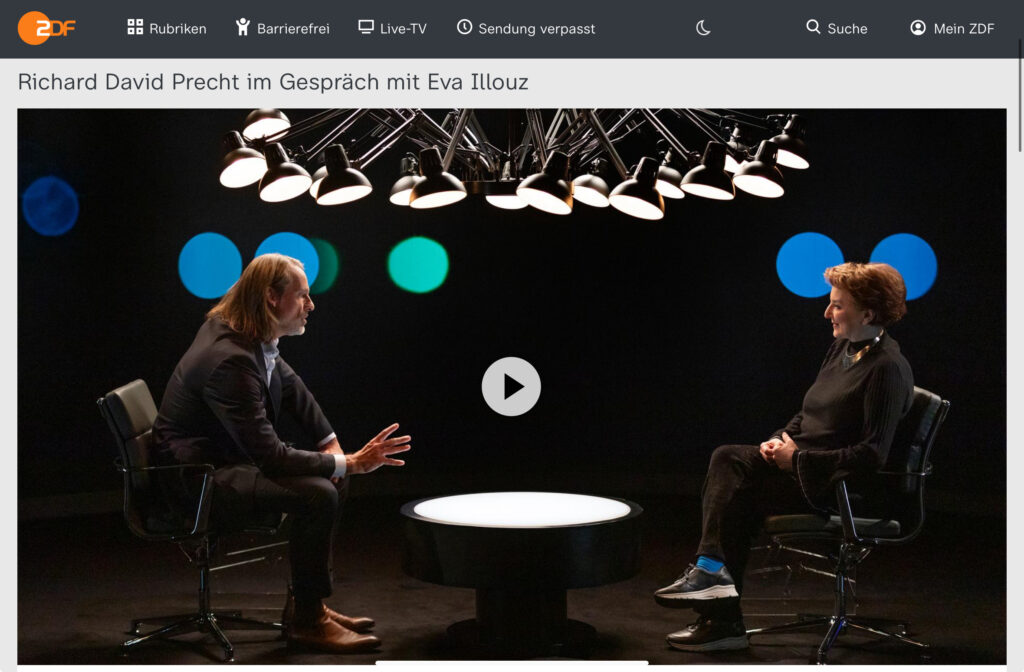

Kann man Perspektiven verschenken? Blickwinkel? Gedanken? Auszeit? Denkzeit? Und: Wie ist die Idee zur Buchreihe „Die Philosophen kommen“ entstanden? Wer kommt hier zu Wort?

Schenken Sie sich und anderen ein Privileg, das wir uns vielleicht öfter leisten sollten: Nachfragen, Differenzieren, Zuhören. Oder Lesen! …

Schenken Sie Gedanken. Philosophisches. Fragen, Antworten, Perspektiven. Nuanciert. Aus verschiedenen Blickwinkeln.

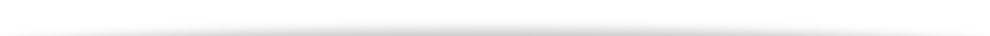

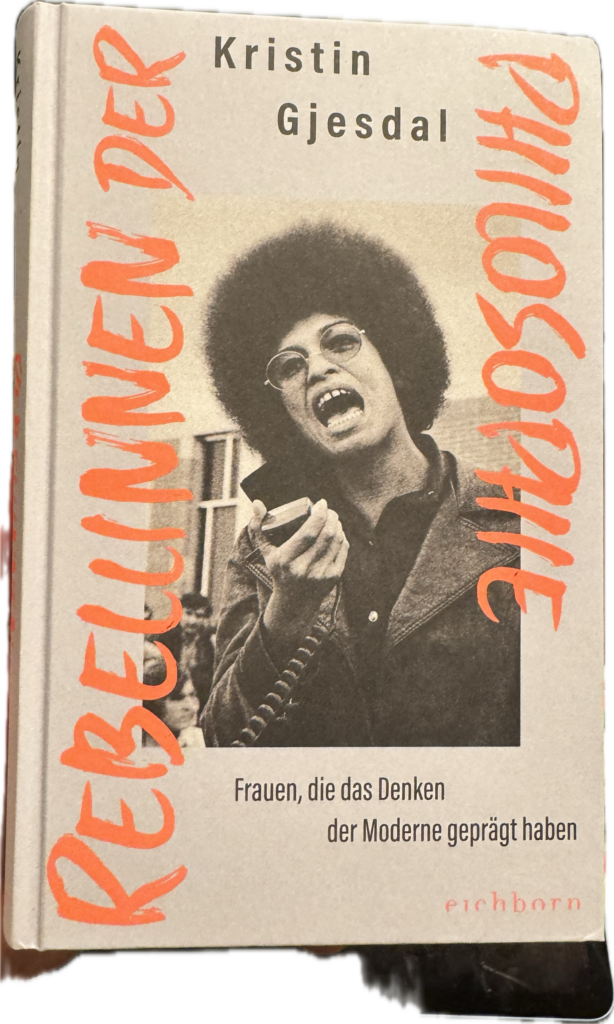

Schenken Sie Bücher aus der Reihe „Die Philosophen kommen“.

Interviews mit zahlreichen zeitgenössischen Philosophen – wie Liessmann, Pfaller, Scobel, Zizek… mit TED Konferenz-Speakern und Philosophie Festival-Veranstaltern…

Überall erhältlich – ob online oder beim Buchhändler Ihres Vertrauens auf Bestellung.

Die Philosophen kommen. Und vielleicht sind gerade sie die neuen Vorbilder, die unsere aufgeklärte Welt heute braucht; sind sie es doch, die sich aufs Denken verstehen – aufs Nach-, Quer- und vielleicht auch Umdenken. Im Stillen und in der Öffentlichkeit.

Welchen Praxisbezug, welche Möglichkeiten hat Philosophie heute, im Zeitalter digitaler Medien? In einer Welt, in der alles im Umbruch ist? Sind Werte Luxus? Was ist gutes Leben?

Und – wie ist das mit der Erinnerung? Viel Spaß beim Lesen und Nachdenken.

Alle Bücher überall im Handel.